Die ehemalige Hauptstadt der k.u.k. Monarchie, Wien, war in der Zwischenkriegszeit der 1920er und 1930er Jahren eine wahrhafte Hochburg des europäischen Fußballsports gewesen.

Wie aber wirkte sich der so genannte Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland im März 1938 aus, welche Nachteile brachte er für die Stadt Wien und die dort ansässigen Fußball-Vereine mit sich?

Die ehemalige Hauptstadt der k.u.k. Monarchie, Wien, war in der Zwischenkriegszeit der 1920er und 1930er Jahren eine wahrhafte Hochburg des europäischen Fußballsports gewesen.

Wie aber wirkte sich der so genannte Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland im März 1938 aus, welche Nachteile brachte er für die Stadt Wien und die dort ansässigen Fußball-Vereine mit sich?

Nicht nur in der Politik, sondern auch im Fußballsport, wollte Österreich lange Zeit die Rolle im Nationalsozialismus nicht aufarbeiten. Mythen des Widerstandes, Opferlegenden und Schutzbehauptungen wurden stets aufgestellt und über die Jahre und Jahrzehnte hinweg gepflegt. Zwischenzeitliche 20 Jahre Forschung und Kontroverse haben die österreichische Erinnerungskultur nun deutlich und auch drastisch verändert.

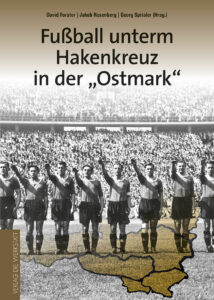

Der Wiener Fußballsport zählte in den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen zu den wichtigsten Zentren der europäischen Fußballkultur. Der nun erschienene Sammelband „Fußball unterm Hakenkreuz in der Ostmark“ fragt nach den Veränderungen dieser Popularkultur nach dem politischen Anschluss 1938 an das Deutsche Reich und den fußballerischen Beziehungen zwischen „Altreich“ und „Ostmark“ und bündelt somit den aktuellen Wissensstand. Welche politischen Funktionen erfüllte der Fußball und inwiefern hatte der normale Sportbetrieb eine systemstabilisierende Rolle in der Ostmark? Er zeigt, was im Nationalsozialismus aus Österreichs zuvor blühender Fußballkultur wurde. Die Geschichte einzelner Klubs – von der Vorarlberger Provinz bis hin zur Hauptstadt Wien – wird ebenso nachgezeichnet, wie mythenumrankte Spiele gegen Vertreter des Altreichs. Überaus bekannt aus dieser Zeit etwa ist der 4 : 3-Meisterschaftsendspiel-Erfolg RAPIDs gegen den FC Schalke 04 am 22. Juni 1941 in Berlin, der sehr gerne zum Triumph Österreichs hochstilisiert wurde. Weniger bekannt sind dagegen jene Ausschreitungen in Kopenhagen des gleichen Jahres, als sich dänische Fußball-Anhänger an der NS-Symbolik aufrieben, die Austria, Admira und deutsche Zuschauer öffentlich zur Schau trugen.

Widersprüche werden aber vor allem an den jüdischen Funktionären und Spielern offenbar. Trotz ihrer Leistungen für den österreichischen Fußballsport überließen ihre angeblich unpolitischen Vereine diese ab dem Jahre 1938 zumeist ihrem Schicksal. Die Wege dieser Menschen endeten dann oft im Konzentrationslager und dort gar mit dem Tod.

Wie äußerte sich der NS-Terror im Fußball? Welche Freiräume bot der Fußballplatz als öffentlicher Raum, in dem Protest artikuliert werden konnte? Wie können vorhandene anti-deutsche Stimmungen bei Begegnungen mit Teams aus dem Altreich gedeutet werden? Welche Rolle spielten Erinnerungsorte des Fußballs nach 1945 für die österreichische Vergangenheitspolitik – und wie werden diese heute betrachtet?

Die fachkundigen Autoren zeigen auf, dass aufrichtige Opposition in Klubs und Verband die Ausnahme darstellte. Die Regel waren Opportunismus und vorauseilender Gehorsam. Es spricht für die Qualität der Beiträge, dass dabei viele neue Fragen aufkeimen, an die in Zukunft angeknüpft werden kann. Der Sammelband zieht eine erste kritische Zwischenbilanz zum Forschungsstand bei den wichtigsten österreichischen Fußballvereinen und zeigt Bedarf an weiterer Forschung auf.

Fazit: Wer sich mit der Fußballgeschichte in Österreich vor dem Jahre 1945 auseinandersetzen möchte, der wird dem Vernehmen nach an diesem Buch kaum vorbeikommen.

Fußball unterm Hakenkreuz in der „Ostmark“

David Forster / Jakob Rosenberg / Georg Spitaler (Herausgeber)

Gebunden, Hardcover, 352 Seiten, einige Fotos

ISBN 978-3-7307-0088-4

€ 29,90 Österreich, € 29,- (Deutschland)

www.werkstatt-verlag.de/?q=node/643

www.facebook.com/events/716377215111326/?ref=22